Pas le temps de tout lire ?

Résumez cet article avec votre IA préférée :

Évolution autoentrepreneur : retour sur 15 ans de réformes

Créé dans l’urgence économique de 2009, le régime autoentrepreneur n’a cessé d’évoluer.

Loin d’un dispositif figé, il a traversé les alternances politiques, les réformes sociales, les virages numériques et les crises économiques.

Derrière sa simplicité apparente, il reflète un modèle de société — et les tensions qu’il génère : seuils, statut, concurrence, requalifications…

Cet article retrace, année après année, les grands jalons qui ont marqué ce régime pas tout à fait comme les autres.

Objectif : éclairer son évolution réelle, sans simplification ni mythe fondateur.

Un retour précis, daté, documenté — comme une frise qui raconte aussi la transformation du rapport au travail.

Qu’est-ce que l’évolution du régime autoentrepreneur ?

Depuis 2009, le régime autoentrepreneur évolue pour s’adapter aux crises et réformes successives. Chaque réforme ajuste seuils, statuts et obligations sociales. Ce cadre simplifié a modifié profondément le rapport au travail indépendant.

Quels sont les grands jalons de l’autoentrepreneur de 2009 à 2025 ?

Le régime autoentrepreneur a connu cinq phases clés : création en 2009, premières régularisations, ajustements fiscaux, nouvelles obligations sociales et transformation récente. Chaque étape redéfinit droits et contraintes pour les travailleurs. Découvrez plus ci-dessous

Lancement, engouement, premières résistances : 2009–2011

Un régime politique avant d’être social : 2009

Le régime autoentrepreneur naît dans un contexte d’urgence.

La crise économique frappe fort. Le chômage grimpe. Hervé Novelli, secrétaire d’État aux PME, veut agir vite.

Son pari : ouvrir largement l’accès à l’activité indépendante.

Pas de capital, pas de comptabilité lourde, pas d’immatriculation systématique.

Dès les premières semaines, l’engouement dépasse les attentes.

Fin mars, 120 000 personnes se sont inscrites. À la fin de l’année, on dépassera 320 000.

Jeunes, seniors, salariés en reconversion : le public s’élargit bien au-delà des créateurs classiques.

Pour appuyer cette dynamique, l’État s’allie à La Banque Postale.

Dès avril, 1 600 bureaux de poste accueillent les autoentrepreneurs pour les conseiller.

Mais l’élan enthousiasme autant qu’il inquiète.

- Les chambres consulaires protestent.

- L’UPA (devenue U2P), représentant les artisans, monte au créneau.

Elle dénonce une concurrence déloyale, des qualifications insuffisantes, une économie parallèle. - Les syndicats pointent des effets de substitution à l’emploi salarié.

- Le gouvernement tente de rassurer.

- Hervé Novelli soutient les réseaux d’accompagnement.

- Nicolas Sarkozy promet d’écouter les artisans.

- À l’été, les premiers ajustements sont annoncés pour apaiser la colère du secteur des métiers.

- La réforme tient bon, mais les lignes de fracture sont posées.

Janvier 2009 : un démarrage fulgurant pour l'autoentrepreneur

Le régime débute en pleine crise économique.

L’effet est immédiat : 120 000 inscriptions en trois mois. C’est plus du double de l’objectif visé.

Le gouvernement parle d’un “succès populaire”. Il voit un outil simple, efficace, mobilisateur.

Février 2009 : la Banque Postale entre en scène

Un partenariat est signé avec La Banque Postale.

Objectif : proposer un accueil en 1 600 bureaux de poste.

Des solutions bancaires simples sont lancées pour les autoentrepreneurs.

Hervé Novelli y voit un levier de démocratisation économique. Il invite aussi les structures d’accompagnement à se mobiliser.

Montée de tension avec les artisans

Le conflit avec les artisans, remonte.. à la création ! Un mois après sa création l’UPA critique le régime.

Elle parle de concurrence déloyale, de charges trop légères et découvre que les français veulent entreprendre.

Son président évoque une “économie parallèle” inquiétante.

Il demande l’exclusion des métiers artisanaux du dispositif.

Le ton est offensif, l’inquiétude bien réelle.

A la décharge des artisans tout le monde pouvait s’improviser plombier !

Nicolas Sarkozy tente de désamorcer la polémique

Alors président de la république, au mois de mai, Nicolas Sarkozy prend la parole.

Il rassure les artisans, évoque les nouveaux secteurs visés.

“Conseil, vente à distance, informatique” : ce ne sont pas des concurrents, dit-il.

Il promet de recevoir l’UPA pour discuter.

Inquiétudes du côté salariat sur l'autoentrepreneur

Les syndicats de salariés s’alarment eux aussi.

La CGT parle de “substitution au salariat classique”.

Des entreprises préfèrent sous-traiter plutôt que recruter.

Le débat s’étend au champ social et au droit du travail.

Été 2009 : premiers ajustements pour l’artisanat

Hervé Novelli annonce des corrections spécifiques.

- une attestation de qualification devient obligatoire pour les artisans ;

- l’immatriculation au répertoire des métiers devient gratuite, sans taxe pendant 3 ans.

Il veut apaiser les craintes sans renier sa réforme.

Le Parlement entre dans la boucle

Un député propose un statut à part pour les salariés déjà en poste.

Il suggère d’éviter une double cotisation.

L’idée ne sera pas retenue, mais elle illustre les flous persistants.

Une expansion fulgurante, des critiques qui s’organisent : 2010

L’année 2010 marque l’entrée dans une nouvelle phase : celle de l’expansion tous azimuts.

Le seuil symbolique du million d’autoentrepreneurs est franchi.

La presse salue un engouement populaire, visible dans tous les territoires.

Le régime devient une porte d’entrée vers le travail indépendant.

Il séduit les jeunes diplômés, les retraités actifs, les salariés précaires et les créateurs en test.

Mais cette montée en puissance n’est pas sans heurts.

Le débat se durcit sur la scène publique.

Les artisans dénoncent une concurrence “low cost”.

Des fédérations interpellent le gouvernement sur les distorsions de charges et de contrôle.

Certains secteurs demandent à être exclus du régime.

L’UPA continue sa mobilisation et appelle à des mesures correctrices.

Dans le même temps, des effets pervers émergent :

- des employeurs incitent à la conversion en autoentrepreneur plutôt que d’embaucher ;

- des plateformes exploitent le flou juridique autour du statut.

Le gouvernement répond par des signaux de fermeté. On parle déjà d’ajuster les seuils, de renforcer les règles.

Le régime n’est plus seulement une promesse de simplification : il devient un terrain de crispation sociale et politique.

L’heure des premières mises en garde a sonné.

Le cap du million d’inscrits est franchi

Le régime autoentrepreneur connaît une croissance spectaculaire.

En un an, les inscriptions explosent. Fin 2010, plus d’un million de personnes sont enregistrées.

Le régime devient un outil multi-usages : revenu d’appoint, test d’activité, transition professionnelle.

Les artisans accentuent leur opposition

Les organisations artisanales poursuivent leur mobilisation.

L’UPA dénonce une concurrence structurellement faussée.

Elle déplore des charges sociales allégées et une absence de contrôle suffisant.

Elle considère que certains autoentrepreneurs exercent sans qualification, ni encadrement.

Le régime favoriserait selon elle le travail dissimulé ou l’auto-précarisation.

Le gouvernement défend le régime… mais admet des ajustements nécessaires

Face aux critiques croissantes, Hervé Novelli reste offensif mais attentif.

Le gouvernement commence à envisager une mise à niveau de certaines règles.

Des pistes circulent : contrôle renforcé, limitation de certaines activités, fusion envisagée avec le régime de l’entrepreneur individuel. (Ici certains apprendront plus tard que l’autoentrepreneur est déjà un entrepreneur individuel…)

L’idée d’un encadrement différencié selon les secteurs est évoquée.

Premiers signaux d’abus et détournements

Des cas de détournement du statut remontent dans la presse.

- Des entreprises mettent fin à des contrats salariés pour faire revenir les personnes en autoentrepreneurs.

- Des plateformes de services exploitent le régime pour contourner le code du travail.

Les syndicats s’inquiètent. La CGT parle de “substitution salariale”.

La logique “moins de charges, moins de droits” entre dans le débat public.

Premiers bilans, premières divisions

Fin 2010, l’Inspection générale des finances et plusieurs parlementaires dressent un bilan intermédiaire.

Certains y voient une réussite d’inclusion économique.

D’autres dénoncent un “outil de dérégulation sociale”.

Le régime, acclamé à son lancement, devient un sujet de fracture idéologique.

Le compromis de départ vacille

2011 : premiers ajustements, compromis prudent

Troisième année d’existence, et le régime entre dans une nouvelle zone : celle du réajustement maîtrisé.

La croissance reste vive, mais les critiques ne faiblissent pas.

Les artisans continuent d’alerter. Les parlementaires relaient les tensions.

Le gouvernement refuse de reculer, mais amorce une phase de correction.

Un rapport d’évaluation commandé par Bercy pointe les risques d’optimisation sociale.

Il évoque des effets d’aubaine, des pratiques de sous-traitance déguisée.

Des amendements apparaissent dans plusieurs projets de lois.

Dans l’hémicycle, les débats s’intensifient autour des seuils de chiffre d’affaires.

Certains élus veulent les baisser, d’autres souhaitent un encadrement plus strict.

Les professionnels du bâtiment, des soins à la personne, des transports réclament des garde-fous.

Le régime tient bon, mais il s’encadre doucement.

L’année 2011 marque le passage d’un régime d’impulsion à un régime sous surveillance.

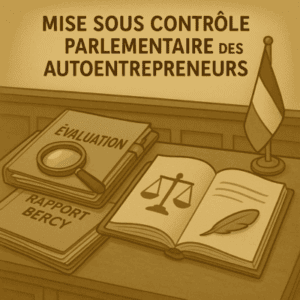

Mise sous contrôle parlementaire des autoentrepreneurs

Le régime arrive pour la première fois dans le champ des évolutions législatives formelles.

Plusieurs députés déposent des amendements pour encadrer certaines professions ou plafonner les seuils.

Le rapport d’évaluation de Bercy

Un premier rapport analytique est publié par la direction générale de la modernisation de l’État.

Il souligne le succès quantitatif du régime, mais évoque aussi des effets de contournement.

Des employeurs solliciteraient le passage sous statut autoentrepreneur pour réduire leurs charges.

Le rapport propose un meilleur suivi statistique et des garde-fous supplémentaires.

Pressions sectorielles sur l'autoentrepreneur

Des représentants de secteurs professionnels demandent des régimes différenciés.

Certains métiers (coiffure, bâtiment, transport) jugent la concurrence structurellement inégale.

Ils demandent un alignement des exigences de qualification et d’assurance.

Premiers ajustements réglementaires sur l'autoentreprenariat

Même sans réforme de fond, des ajustements techniques sont introduits :

- rappels accrus des seuils légaux dans les documents de déclaration ;

- campagnes d’information ciblées pour rappeler les limites du régime ;

- discussions sur une éventuelle fusion avec l’entrepreneur individuel (encore à l’état de projet).

Une posture politique d’équilibre

Le gouvernement veut stabiliser sans casser.

Il affirme que le régime reste un outil pertinent pour l’emploi et la relance.

Mais il admet qu’il doit évoluer avec les pratiques du terrain.

2011 devient une année pivot, où la confiance laisse place à la surveillance.

Régulation, polémiques et tentatives de recentrage : 2012–2014

Un régime sous pression entre polémiques, études critiques et projets de fusion

Le régime autoentrepreneur ne fait plus l’unanimité.

Trois ans après son lancement, il reste populaire auprès du public, mais suscite des critiques constantes dans les milieux professionnels.

En 2012, sous le quinquennat Hollande, le ton change.

Le nouveau gouvernement entame une phase d’évaluation critique, sous la houlette du député Laurent Grandguillaume.

Son rapport met en lumière de nombreux dysfonctionnements : contournement du salariat, concurrence sectorielle, flou administratif.

La question de l’équité devient centrale.

Dans le même temps, les débats s’intensifient sur l’avenir du régime.

Faut-il le fusionner avec l’entreprise individuelle classique ? Le réserver à certaines activités ? Imposer une immatriculation stricte ?

La pression monte du côté des fédérations artisanales, mais aussi de certains élus locaux.

La presse relaie les témoignages de professionnels fragilisés ou marginalisés par le dispositif.

En 2013, le gouvernement annonce une réforme structurelle, avant d’en atténuer la portée.

Face à la mobilisation des autoentrepreneurs eux-mêmes, la réforme finale recule sur certains points.

Mais elle introduit de nouvelles obligations : stage de préparation à l’installation, immatriculation obligatoire pour certains métiers, contrôle renforcé.

Entre 2012 et 2014, le régime passe du statut d’exception dynamique à celui de dispositif surveillé, partiellement recadré, mais maintenu.

L’utopie initiale laisse place à un compromis prudent, instable et très politique.

Une année électorale sous tension politique : 2012

Alors que la croissance ralentit, le régime continue de s’étendre.

Les inscriptions progressent malgré le contexte économique morose.

Ce paradoxe alimente les débats… et les crispations.

En pleine campagne présidentielle, les critiques politiques se multiplient.

- Des députés proposent de priver les autoentrepreneurs de l’accès au RSA.

- Un amendement non soutenu vise à supprimer leur exonération de CFE.

- Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) prévoit d’augmenter leurs cotisations sociales.

Autant de signaux perçus comme hostiles par les défenseurs du régime.

Mais des contrepoids apparaissent aussi.

- L’idée de basculer automatiquement les autoentrepreneurs vers le régime réel est écartée.

- L’exonération de CFE est prorogée d’un an, dans un souci d’apaisement.

- Une mesure de radiation automatique après deux ans sans chiffre d’affaires est adoptée, visant à clarifier les fichiers de l’Urssaf.

Cette année-là, le régime devient un objet de campagne à part entière, pris dans un tir croisé entre réforme, instrumentalisation et clivages partisans.

Le rapport Grandguillaume amorce la remise à plat 2012

Laurent Grandguillaume, député PS, reçoit mission d’évaluer le régime.

Il auditionne artisans, syndicats, experts, autoentrepreneurs.

Le rapport pointe plusieurs dérives :

- contournement du salariat ;

- concurrence inéquitable dans certains secteurs ;

- flou sur les droits sociaux.

Il formule une proposition-clé : fusionner le régime avec celui de l’entrepreneur individuel classique, en conservant la simplicité.

Évaluation officielle et projet de réforme sous tension 2013

- Le rapport d’évaluation du régime confirme son utilité mais pointe des effets indésirables (contournement du salariat, inégalités sectorielles, protection sociale limitée).

- Sylvia Pinel, alors ministre chargée de l’Artisanat, lance une réforme ambitieuse du régime, en s’appuyant sur les travaux de la mission Grandguillaume.

- Les premières annonces inquiètent : restrictions d’activité, baisse des seuils, retour à l’entrepreneuriat “classique”.

- Le régime devient un objet de clivage politique : la droite s’y rallie, la gauche critique sa logique libérale.

- François Fillon apporte publiquement son soutien aux autoentrepreneurs.

La fronde des “Poussins” et l’atténuation de la réforme 2013

- Face à la réforme Pinel, naît une mobilisation sans précédent : le mouvement des Poussins.

- Sur les réseaux sociaux et dans les médias, ces autoentrepreneurs dénoncent une réforme punitive.

- Une pétition recueille plus de 100 000 signatures. L’amendement Schurch est retiré sous pression.

- Le gouvernement revoit sa copie : la réforme est recalibrée pour préserver l’essentiel du régime.

- L’exonération de CFE est prorogée d’un an pour désamorcer les tensions.

La réforme Pinel acte un durcissement du régime 2014

La réforme portée par Sylvia Pinel aboutit : la loi du 18 juin 2014 modifie le régime pour une application en 2015.

Les autoentrepreneurs exerçant une activité artisanale doivent désormais :

- s’immatriculer au répertoire des métiers ;

- fournir une attestation de qualification ;

- suivre un SPI (Stage de Préparation à l’Installation), gratuit au départ, mais devenu obligatoire.

Ces mesures répondent aux pressions des organisations professionnelles artisanales.

Le gouvernement revendique une professionnalisation du régime.

Mais les autoentrepreneurs dénoncent une complexification, voire une marche arrière.

Charges en hausse, protection en débat, hostilité rampante 2014

- Les charges sociales augmentent, via des ajustements de taux et le recul progressif d’exonérations.

- L’exonération de CFE prend fin : les autoentrepreneurs deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises.

- La CIPAV rejette l’intégration des autoentrepreneurs : la caisse refuse de les accueillir en nombre, provoquant tensions et imprécisions.

- L’amendement Schurch resurgit, porté par certains sénateurs, avec l’objectif de restreindre fortement le régime.

Il est de nouveau écarté, après une levée de boucliers. - Le débat public reste animé, entre appels à la “normalisation” et défense acharnée d’un outil de liberté économique.

Stabilisation, ajustements et bascule institutionnelle 2015 - 2018

Entre 2015 et 2018, le régime de l’autoentrepreneur entre dans une forme de maturité instable.

Plus de grandes réformes idéologiques, mais une succession d’ajustements techniques, fiscaux et sociaux.

La loi Pinel entre en application, modifiant en profondeur les règles du jeu : immatriculation, SPI, protection du domicile, etc.

Les taux de cotisation évoluent, la fiscalité locale est clarifiée et plusieurs dispositifs d’aide sont ajustés ou supprimés.

Le régime commence aussi à se structurer administrativement :

- l’appellation “microentreprise” remplace peu à peu le terme “autoentreprise” sous la pression des artisans;

- les URSSAF prennent la main ;

- le RSI vit ses dernières années avant sa dissolution.

Dans le même temps, les indépendants voient émerger des tensions nouvelles :

- des débats sur la protection sociale réelle ;

- des inquiétudes sur la retraite ou le chômage ;

- et une grogne sociale en toile de fond.

À l’orée de 2018, le régime semble installé mais pas stabilisé, en attente d’un nouveau souffle.

L’administration avance, mais le terrain réclame toujours plus de lisibilité, d’équité et de droits.

Mise en application de la réforme Pinel 2015

La réforme entre en vigueur

- Le décret d’application de la loi Pinel restructure le régime : SPI, immatriculation, qualification artisanale.

- Ces obligations renforcent l’encadrement des autoentrepreneurs, notamment dans l’artisanat.

Évolutions sociales et fiscales

- Les taux de cotisations baissent légèrement dans certains cas.

- La résidence principale est enfin protégée des créanciers professionnels.

- Mais la CFE devient obligatoire (fin progressive de l’exonération dans certaines communes).

Frictions politiques et dispositifs en tension

- Un amendement “Joyand” introduit des modulations selon la situation familiale.

- Le dispositif NACRE évolue, ce qui impacte certains bénéficiaires.

- Le projet de loi Lebranchu restreint les possibilités des fonctionnaires d’exercer sous ce régime.

- L’ARCE subit une baisse du pourcentage versé en capital.

- Un débat s’ouvre aussi sur la TVA et son articulation avec le régime simplifié.

Ancrage administratif et ajustements techniques en 2016

Nouveau nom, même principe

- Le régime s’appelle désormais officiellement “micro-entreprise”, bien que le terme “autoentrepreneur” reste courant.

- Ce changement clarifie le rattachement fiscal avec le régime “micro” classique.

Taux et cotisations en hausse

- Les taux de cotisations sociales augmentent légèrement pour certains secteurs.

- Une proposition de surcotisation volontaire pour améliorer les droits est évoquée… mais reste lettre morte.

Dispositifs en évolution ou en recul

- Le gouvernement annonce un plan d’urgence pour les entrepreneurs, notamment pour ceux en difficulté ou multi-statuts.

Réformes en préparation et climat social tendu 2017

Nouveau président, nouvelle dynamique

- Emmanuel Macron est élu en mai 2017.

- Il annonce rapidement un doublement des seuils de chiffre d’affaires, pour application en 2018.

- Cela ravive le débat sur l’équité entre microentreprises et structures classiques.

Allègements et rationalisation

- Le SPI devient facultatif dans plusieurs régions.

- Des modifications sur la qualification professionnelle sont introduites, notamment dans les métiers réglementés.

- Taux de cotisations ajustés, avec des variations par activité.

Le RSI en sursis

- La fin du RSI est annoncée, après des années de critiques et de dysfonctionnements.

- Une transition vers la Sécurité sociale des indépendants est prévue à compter du 1er janvier 2018.

Frémissements sociaux

- Fin 2017, les premières mobilisations des Gilets jaunes émergent.

- Les indépendants se joignent aux discussions sur pouvoir d’achat, fiscalité, précarité.

Nouvelle ère administrative, nouveaux seuils en 2018

Remplacement du RSI

- Au 1er janvier, le RSI est officiellement supprimé.

- Les autoentrepreneurs basculent vers la Sécurité sociale des indépendants (SSI).

- La réforme, saluée sur le papier, s’avère complexe à mettre en œuvre.

Allégements et fiscalité

- Les seuils de chiffre d’affaires sont doublés (70 000 € → 170 000 € pour vente / 33 200 € → 70 000 € pour services).

- Les taux de cotisations sociales baissent, dans la logique de soutien à l’activité indépendante.

La Cipav se désengage

- Les autoentrepreneurs affiliés à la Cipav (professions libérales) peuvent en sortir.

- Cela clarifie le paysage, mais complique la gestion des droits à la retraite.

Loi antifraude et comptabilité

- La loi antifraude impose des logiciels certifiés… sauf pour les microentrepreneurs sans TVA.

- Le régime est épargné, ce qui est salué comme une mesure de bon sens.

Chômage et formation

- L’acte I de l’ouverture du chômage aux indépendants est évoqué.

- La réforme de la formation professionnelle débute : nouveau CPF, nouveaux droits, flou persistant pour les microentrepreneurs.

Crises en série, nouveaux droits et bascule structurelle 2019 - 2023

Le régime gagne en maturité

En 2019, le régime franchit un cap. Il cesse d’être un ovni administratif ou un symbole de libéralisme extrême. Il s’ancre dans le paysage économique. La loi Pacte l’encadre. L’ACCRE devient ACRE. L’autoentrepreneur rejoint le régime général. Le droit au chômage se dessine.

En 2020, la pandémie agit comme un révélateur brutal. Le statut, simple et agile, montre ses limites. Il reste vulnérable, peu protégé. L’État déploie des aides d’urgence. Mais les failles de protection sautent aux yeux. Ce choc marque un tournant. Le régime doit intégrer les grandes politiques publiques.

L'arrivée du plan indépendant

Dès 2021, le Plan Indépendants amorce un virage. Le gouvernement « socialise » le statut sans l’abolir. Congé maternité, indemnités journalières, CFE allégée, Cipav clarifiée : des mesures concrètes, surtout symboliques. Le régime change d’image. Il devient un modèle d’intégration au droit commun.

En 2022 et 2023, la transformation continue. L’entrepreneur individuel gagne un nouveau cadre. La protection sociale progresse. Le guichet unique voit le jour. Les plateformes collectent les cotisations. L’administration resserre les mailles. Le régime devient traçable et gouvernable. Il rejoint pleinement le système.

En cinq ans, l’autoentrepreneur passe d’un statut allégé à une figure régulée. Ni dénaturé, ni sanctuarisé, il porte des droits mais aussi des contraintes. L’État ne l’encourage plus par défaut. Il l’organise. Le régime atteint sa majorité institutionnelle.

Sous l’impulsion de la loi Pacte 2019

- En 2019, le gouvernement ajuste sa cadence à cause des Gilets jaunes mais maintient ses réformes.

- L’État lance le droit au chômage pour les indépendants.

- Le prélèvement à la source s’applique aussi aux autoentrepreneurs.

- La loi Pacte adapte plusieurs règles pour les microentreprises.

- Le débat sur la retraite démarre.

- L’ACCRE change de nom et devient l’ACRE.

- Les factures doivent désormais indiquer deux mentions supplémentaires.

- La CFE évolue.

- Les nouveaux inscrits rejoignent la CPAM et la Sécurité sociale des indépendants.

- Les travailleuses indépendantes obtiennent enfin un congé maternité digne de ce nom.

- Les autoentrepreneurs accèdent à une complémentaire santé plus claire.

L'année de la Covid 2020

En 2020, la pandémie freine brutalement l’activité.

L’État limite certaines activités et distribue des aides d’urgence.

Tous les professionnels doivent passer à la facture dématérialisée.

L’ACRE se restreint pour limiter les abus.

Le plan de relance démarre pour amortir la crise.

Entre covid, relance et inflation 2021

Début 2021, la vaccination et les réouvertures relancent timidement l’économie.

La reprise reste inégale et l’inflation repart.

- Les entrepreneurs déduisent une partie du chiffre d’affaires de 2020 pour alléger 2021.

Un calcul spécial du Raam tient compte de la crise sanitaire. - L’État verse une indemnité pour compenser la hausse des prix.

- Le Plan Indépendants se dessine.

- La CFE baisse pour soutenir les revenus.

- La Cipav commence à verser des indemnités journalières aux indépendants en profession libérale jusqu’alors exclus.

Le Plan Indépendants entre en action 2022

En 2022, le contexte reste tendu : élection, inflation, sécheresse, incendies.

Pourtant, la protection sociale des indépendants se renforce.

- Le droit au chômage s’étend à plus d’entrepreneurs.

- L’État publie une clé de répartition pour le forfait social, mais la retraite complémentaire reste bloquée pour certains professionnels.

- Le CPF se digitalise avec la signature électronique.

- Des aides d’urgence soutiennent les victimes de catastrophes naturelles.

- La loi pouvoir d’achat apporte un coup de pouce.

- Les trimestres perdus à cause du covid sont offerts.

- L’ARPE naît pour épauler les plus fragiles.

Les chauffeurs et livreurs élisent pour la première fois leurs représentants. - Le statut de l’entrepreneur individuel évolue pour plus de clarté.

- Le crédit d’impôt devient plus simple grâce à l’avance immédiate dans les services à la personne.

Retraites, tensions et contrôle renforcé 2023

En 2023, la réforme des retraites entre en vigueur.

La retraite complémentaire des indépendants, elle, reste un point noir.

- Les émeutes frappent durement certains commerces.

- L’État ouvre le guichet unique pour simplifier les démarches.

- Les indépendants touchés par les émeutes obtiennent un soutien financier.

- Les travailleurs des plateformes gagnent de nouveaux droits.

- Un amortisseur allège la facture d’électricité.

- L’indemnité carburant limite l’impact de l’inflation.

- Les tickets de caisse disparaissent pour de bon.

- Un bonus incite à réparer plutôt qu’à jeter.

- Une loi encadre mieux le marketing d’influence.

- Le plan antifraude oblige les plateformes à prélever les cotisations à la source.

Que retenir de 2024-2025 pour le régime auto-entrepreneur ?

Depuis 2024, le régime auto-entrepreneur avance sur un fil, entre ajustements et volte-face.

Plafonds abaissés, cotisations relevées, mentions renforcées : chaque mois, une règle a glissé.

Derrière chaque ligne votée, la promesse de mieux contrôler, mieux encadrer, parfois mieux protéger.

Mais dans les couloirs, certains ont tenté d’en finir avec ce statut jugé trop souple.

Limiter sa durée de vie, rogner ses seuils, alourdir ses obligations : l’idée a circulé, avant de se heurter à la rue.

Car en face, des milliers d’indépendants ont refusé de plier.

Ils ont marché, contesté, défendu ce modèle qui reste pour beaucoup une première marche vers l’activité.

La TVA n’est qu’un symbole de plus dans cette bataille : un seuil que l’’on baisse, que l’on repousse, que l’on promet d’oublier.

Mais la trêve reste fragile.

À chaque loi de finances, tout peut ressurgir : plafond, charges, formalités.

Derrière ces chiffres, c’est un équilibre qu’on défend : celui d’entrepreneurs qui jonglent déjà avec l’administratif, sans filet.

Comprendre ces soubresauts, c’est déjà garder prise sur la suite.

Et refuser de subir la prochaine ligne votée dans l’ombre.

Premières mesures fiscales et procédure de secours Janvier 2024

Le 1ᵉʳ janvier 2024, la loi de finances entre en vigueur. Elle modifie plusieurs règles pour les entrepreneurs individuels. Le seuil micro-BIC chute à 15 000 € pour la location meublée touristique. L’abattement fiscal passe de 50 % à 30 %.

Le plafonnement du tarif d’électricité reste fixé à 280 €/MWh pour les TPE.

Le barème de l’impôt grimpe de 4,8 %. Cette hausse relève aussi le plafond pour opter pour le prélèvement libératoire. Il passe à 27 478 € pour une part. Ces ajustements veulent protéger le pouvoir d’achat et limiter certains abus.

En parallèle, le guichet unique reste instable après ses pannes de 2023. Pour éviter blocages et sanctions, le gouvernement lance une procédure de secours. Si le portail bloque, l’auto-entrepreneur bascule sa démarche sur Infogreffe ou sur l’Urssaf.

Sinon, il peut déposer un dossier papier au greffe. En cas de panne prolongée, un récépissé accorde un délai de trente jours. Cette mesure limite les radiations et sécurise les formalités le temps de stabiliser la plateforme.

Juillet 2024 — mentions légales, cotisations et assouplissement SAP

Le 1ᵉʳ juillet 2024, une nouvelle obligation entre en vigueur. Chaque facture d’auto-entrepreneur doit afficher quatre mentions en plus. Elle précise le numéro SIREN/SIRET, l’adresse de livraison si elle diffère, le type d’opération et, si besoin, l’option TVA sur les débits. Le décret encadre cette mesure pour harmoniser toutes les factures et préparer la facturation électronique à venir en 2026 ou 2027.

Le même jour, un décret revoit à la hausse les cotisations sociales. Le taux global passe de 21,1 % à 23,1 % pour le régime général. Il grimpera à 24,6 % en janvier 2025 puis à 26,1 % dès 2026. Pour les libéraux affiliés à la CIPAV, le taux monte à 23,2 %. Cette hausse représente environ 500 € par an mais ouvre enfin des droits à une retraite complémentaire. Jusqu’ici, les cotisations réduites n’y donnaient pas accès. Le revenu net baisse légèrement mais la sécurité à la retraite progresse.

Le 25 juillet 2024, un décret assouplit le régime pour les services à la personne (SAP). Jusqu’alors, un auto-entrepreneur SAP devait se limiter à ce seul domaine. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, il peut ajouter une activité annexe dans la limite de 30 % de son chiffre d’affaires. Il garde les avantages fiscaux sans devoir créer une autre structure. En contrepartie, il doit suivre une comptabilité distincte et détailler ses revenus principaux et accessoires. Cette réforme apporte plus de souplesse et vise à soutenir un secteur en tension.

Septembre 2024 — tentative de limiter la durée du régime

Le 17 septembre 2024, la députée Martine Froger dépose une proposition de loi à l’Assemblée. Elle veut limiter le régime auto-entrepreneur à deux ans maximum. Au-delà, l’indépendant basculerait vers un autre régime plus classique. Selon elle, le régime micro reste trop avantageux et crée une concurrence jugée déloyale face aux autres entreprises individuelles.

Son texte prévoit aussi de durcir certaines règles. Les auto-entrepreneurs du bâtiment seraient limités à trois ans d’activité. Certains plafonds de chiffre d’affaires seraient abaissés.

Cette proposition déclenche aussitôt une levée de boucliers. Les indépendants dénoncent un projet risqué pour les plus précaires. Des observateurs s’étonnent de voir cet argument repris par une élue classée au centre gauche.

Si elle avait été adoptée, des milliers d’auto-entrepreneurs auraient perdu le régime simplifié après deux ans. Beaucoup auraient vu leurs charges grimper et leur activité fragilisée, notamment dans le BTP ou pour ceux aux revenus irréguliers.

Octobre 2024 — retrait de la PPL et nouvelle tentative sur la TVA

Le 30 octobre 2024, Martine Froger retire sa proposition de loi avant même son examen en commission. Elle subit un tollé, y compris dans son propre camp. La Présidence de l’Assemblée enregistre ce retrait le même jour, ce qui enterre définitivement la tentative de limiter la durée du régime auto-entrepreneur. Aucun autre parti n’a soutenu le texte. Gouvernement et opposition jugent qu’une telle limite pénaliserait injustement 1,5 million de micro-entrepreneurs sans résoudre la question de la concurrence.

Ironie du calendrier : le 15 octobre 2024, le Rassemblement National avait déposé un amendement au budget 2025. Il proposait de baisser fortement le seuil de franchise de TVA à 18 750 € au lieu de 37 500 €. Pour certains secteurs, le seuil aurait même pu descendre encore plus bas. L’objectif affiché : « rétablir l’équité fiscale ». La majorité rejette l’amendement. Quelques mois plus tard, le RN retournera sa veste et dénoncera cette même baisse du seuil, qualifiant la mesure de « racket » contre les indépendants.

Décembre 2024 — baisse surprise du seuil de TVA et vives contestations

En décembre 2024, le Parlement adopte le budget pour 2025 grâce au 49.3, faute de majorité solide. Dans ce texte, une mesure passe presque inaperçue au départ : le seuil de franchise de TVA pour les micro-entreprises tombe à 25 000 € de chiffre d’affaires annuel. Cette baisse s’applique à partir du 1ᵉʳ mars 2025, pour toutes les activités.

Jusqu’ici, un auto-entrepreneur ne facturait pas de TVA sous 37 500 € pour des prestations ou 85 000 € pour des ventes. Avec cette réforme, des centaines de milliers d’indépendants doivent facturer et déclarer la TVA plus tôt. Ils devront aussi envoyer des déclarations fiscales trimestrielles.

Le gouvernement justifie la mesure par une mise en conformité avec le droit européen et la lutte contre la sous-déclaration. Un rapport officiel pointe jusqu’à 1,7 milliard d’euros de cotisations éludées dans le régime micro.

Mais l’annonce provoque une vive réaction. L’UNAPL réclame un moratoire pour protéger les « petits » indépendants. Des élus de tous bords, de LFI au RN, dénoncent une attaque contre les plus modestes. Certains parlent même d’un « plan social » déguisé pour les auto-entrepreneurs. Pour faire passer ce budget très contesté, la Première ministre Élisabeth Borne engage la responsabilité du gouvernement. La ligne TVA devait rapporter 800 millions d’euros à l’État.

Ce nouveau seuil pousse beaucoup d’auto-entrepreneurs à rester sous 25 000 € pour éviter la TVA. D’autres envisagent un passage forcé au régime réel, plus complexe. Avant ce revirement, les seuils de TVA devaient au contraire être relevés au 1ᵉʳ janvier pour suivre l’inflation et coller aux plafonds européens. La dernière minute a tout changé.

Janvier 2025 — rapport sur la sous-déclaration et justification du seuil

En janvier 2025, le Haut Conseil du financement de la protection sociale publie un rapport qui alerte sur la sous-déclaration dans le régime auto-entrepreneur. Selon ce document, les micro-entrepreneurs sous-déclarent massivement leur chiffre d’affaires. Le manque à gagner en cotisations sociales atteint entre 1,3 et 1,7 milliard d’euros par an.

Le gouvernement s’appuie sur ce constat pour défendre la baisse du seuil de TVA à 25 000 €. L’idée est d’élargir la base de recettes sociales et de mieux contrôler les revenus déclarés. Ce rapport, diffusé dès janvier, sert de caution technique pour justifier la réforme, malgré les critiques sur ses effets pour les plus petits.

Février 2025 — fronde contre la TVA et premières tensions

En février 2025, la polémique autour du seuil de 25 000 € s’intensifie. De plus en plus d’auto-entrepreneurs partagent leurs inquiétudes dans les médias.

Du côté de la majorité, le ton évolue. Fin février, le gouvernement annonce l’ouverture de concertations avec les organisations d’indépendants. L’exécutif laisse entendre qu’un report de l’entrée en vigueur est possible. Cette fronde politique et syndicale installe un climat d’incertitude. Beaucoup d’auto-entrepreneurs suspendent leurs projets et attendent de savoir s’ils devront collecter la TVA dès le printemps.

Mars 2025 — suspension surprise et mobilisation historique

Le 5 mars 2025, le gouvernement suspend la réforme du seuil de TVA à la dernière minute. Le ministre de l’Économie annonce que l’application est mise en pause jusqu’au 1ᵉʳ juin 2025. L’objectif est de rouvrir la concertation avec les acteurs économiques. Cette décision répond à la grogne montante des indépendants.

Mais ce report provoque aussitôt la colère des organisations patronales du bâtiment. La CAPEB et la FFB publient un communiqué commun le même jour. Elles dénoncent un « report injustifié » de la réforme. Les deux fédérations réclament une application immédiate du seuil à 25 000 €. Elles estiment qu’un délai aggrave les écarts de concurrence entre artisans redevables de la TVA et auto-entrepreneurs qui y échappent encore. Pour elles, les tarifs sans TVA créent une distorsion de près de 20 %, jugée intenable.

Le 25 mars, environ 3 000 auto-entrepreneurs manifestent dans quinze villes de France. C’est une première mobilisation de cette ampleur pour ce régime. Sous le slogan « Ne tuez pas nos micro-entreprises », les manifestants expriment leur inquiétude. Beaucoup redoutent de devoir réduire leur activité ou fermer si le seuil reste fixé à 25 000 €.

Offensive parlementaire et suspension officielle - avril 2025

Le 9 avril 2025, l’Assemblée nationale examine le projet de loi pour simplifier la vie économique. Des députés de tous bords tentent de supprimer la baisse du seuil de TVA. Pas moins de 12 amendements sont déposés, soutenus par 184 élus. Tous visent à rétablir l’ancien seuil.

Mais ces amendements sont jugés irrecevables. Le règlement interdit ce type de « cavalier législatif » dans ce texte. Aucun ne sera débattu en séance. En parallèle, au Sénat, la commission des Finances publie un rapport flash. Les sénateurs demandent l’abrogation pure et simple du seuil à 25 000 €. Le rapport souligne les effets néfastes sur les plus petits et recommande un retour au seuil initial lors du prochain budget.

Le 30 avril, le gouvernement tranche. Lors d’un point d’étape, le ministre délégué aux Comptes publics, Éric Lombard, annonce que la réforme est suspendue sine die. La mesure attendra le budget 2026. Aucun auto-entrepreneur ne collectera la TVA en 2025 à cause de ce seuil abaissé. Dans la foulée, la ministre des PME, Véronique Louwagie, admet que l’abaissement avait été voté « sans vrai débat » via le 49.3. Elle promet de « remettre à plat » cette réforme sensible. Pour les auto-entrepreneurs, c’est un vrai soulagement. Mais l’incertitude reste entière jusqu’à la prochaine loi de finances.

Abrogation confirmée et retour au seuil initial

Le 2 juin 2025, les auto-entrepreneurs remportent une victoire nette. L’Assemblée nationale adopte à l’unanimité une loi qui abroge la baisse du seuil de TVA. Le député d’Essonne Bruno Millienne (Renaissance) profite d’une « niche parlementaire » pour faire voter ce texte. La loi est adoptée par 227 voix contre zéro. Sur les réseaux, l’auteur se félicite : sa loi « rassure plus de 200 000 auto-entrepreneurs » en apportant clarté et sécurité.

Concrètement, la loi annule la disposition votée fin 2024. Le seuil de TVA reste donc à 37 500 € pour les prestations et à 85 000 € pour les activités commerciales. La ministre Véronique Louwagie valide ce retour en arrière. Elle admet que la mesure, censée rapporter 800 millions d’euros, était mal calibrée. Elle devait être remise à plat.

Cette issue met fin à plusieurs mois d’incertitude. Les auto-entrepreneurs conservent leurs seuils actuels et évitent une complexité fiscale supplémentaire. Cet épisode rappelle toutefois la fragilité du régime face aux ajustements budgétaires. Il annonce aussi de futures concertations pour décider de son évolution.

Régime autoentrepreneur : questions pratiques

Quelles sont les principales dates clés du régime autoentrepreneur ?

Les jalons importants du régime autoentrepreneur :

2009 : création du statut.

2011-2014 : premières réformes (plafonds, cotisations).

2016 : généralisation du terme « microentrepreneur » (loi Pinel).

2018 : doublement des seuils de chiffre d’affaires.

2020-2025 : ajustements successifs (transformation numérique, harmonisation sociale).

Quelle différence entre autoentrepreneur et microentrepreneur ?

Depuis 2016, le terme officiel est microentrepreneur, mais le mot autoentrepreneur reste courant. La loi a uniformisé le régime : juridiquement, il n’existe plus de différence. Ce changement s’est opéré sur la pression de l’artisanat.

Comment savoir si le régime autoentrepreneur est avantageux ?

Il faut comparer ses charges réelles aux abattements (34 %, 50 % ou 71 %). Un simulateur officiel aide à estimer ses cotisations : Simulateur URSSAF.

Où trouver les dernières informations officielles sur le régime ?

Le site autoentrepreneur.urssaf.fr et celui-ci fournissent des mises à jour fiables et pratiques pour suivre les évolutions.

Comment changer de statut si le régime ne convient plus ?

Déterminer la forme la plus adaptée (EI classique ou société).

Pour passer au régime réel, demander le changement à l’URSSAF avant le 30 septembre.

Sinon, fermer la micro et ouvrir une nouvelle entreprise.

Pour créer une société, fermer la micro avant immatriculation.

Mon petit mot

Vous découvrez les multiples aventures du régime de l'autoentrepreneur. Confirmation de la simplification à la française ! Oui je fais de l'humour 🙂

Frédérique David-Créquer

Sources : Journal officiel, législation (lois de finances 2024 et 2025, décrets…), sites officiels (Urssaf, Bpifrance Création), communiqués du gouvernement, ainsi que articles de presse économique et spécialisée pour les annonces et débats parlementaires.

Si autour de vous, une personne recherche à comprendre sur l’évolution du régime, partagez-lui ce lien.

Découvrez la page auteur de Frédérique David Créquer pour explorer ses livres, sites et projets.